KANI フィルター で角形フィルター入門!第3回 角型フィルターで向日葵を撮ろう

Photo & Text:薮田織也

TOPIX

| 角型フィルターは使ってみたい機材だけど使い方がよくわからなくて……。という読者にお送りする本短期連載「KANI フィルター で角形フィルター入門!」。第1回と2回は角型フィルターの概要と選び方を紹介してきました。今回は、ひまわり畑を舞台にして、角型フィルター活用の実際を薮田織也氏がお届けします。 by 編集部 |

Index

今年の初夏から真夏にかけての撮影のために、春先から新しいカメラとレンズを揃えてきたのだが、残念なことに折からのコロナ禍のおかげで撮影に行けた回数は数えるほど……。本連載用の作例を撮ることもままならず、フラストレーションを溜めながら掲載時期を遅延させてきたが、流石にこれ以上の引き延ばしは難しくなった。そこで、やむなく昨年の夏に撮った向日葵の作例で今回の記事を構成させていただくことにした。1年前の作例を掲載することになるが、非常事態ということでご容赦願いたい。

1.夏の風物詩と言えば向日葵!

夏に撮りたい花と聞かれたら、あなたはどんな花を思い浮かべるだろう。風鈴や水を張った木製の盥のそばにひそやかに咲く朝顔? うーん、朝顔なら個人的には美女と一緒に撮ってみたい(笑) でも朝顔は可憐で嫋( たお )やかな花なので、美女の顔に花弁を近づけてバストショットあたりで撮りたいことろだ。しかしながら本連載は風景を外すわけにはいかないので、雄大な風景と一緒に撮っても映える花、つまりは遠景の構図でも風景に負けないくらいに目立つ益荒男( ますらお )な花を選びたいと思う。となるとやっぱり向日葵( ヒマワリ )が打って付けじゃないかと思うんですがどうでしょう? 美女がいなくてもそれだけで画になる花だし……。( なんで残念そうなんだ! )

さて、美しい風景と共に向日葵が撮れるロケ地といえば、筆者は観光用に向日葵を大規模栽培している山梨は北杜市明野の向日葵イベント会場をお薦めしたい。ここでは毎年7月下旬からの約1ヶ月間、「 北杜市明野サンフラワーフェス 」と称したイベントが開催されるのだ。5万平米にも届く広大な畑には約 60 万本もの向日葵が咲き乱れ、訪れる人を魅了してくれる。それだけならもっと大きな向日葵イベントが全国にはまだまだあるのだけれど、薮田が明野に写欲を感じるのは、向日葵畑の遠くにそびえる山々にある。南には富士山、北に八ヶ岳、そして西には南アルプスの北岳を筆頭にした白峰三山が望める絶景ポイントでもあるのだ。空気が澄んでいれば北アルプスも顔を覗かせてくれる。さらに、サンフラワーフェスの会場に指定された向日葵畑内であれば、畑の中に脚を踏み入れての撮影はもちろん、三脚を立てて撮影もできる。昨年に訪れたときには、テレビ CF やブライダルフォトの撮影にも出会った。まさに会場全体がどでかい野外撮影スタジオというわけだ。残念ながら 2020 年の今年はコロナ禍のために向日葵の種まきは中止されてしまったが、コロナ禍終息を願いつつ来夏には再開していただき、読者のみなさんも本イベント会場に脚を運んでいただきたいと思う。

■ 北杜市明野サンフラワーフェス

https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/sunflowerfes.html

北杜市明野サンフラワーフェスの向日葵畑は、向日葵を間近で見上げるように撮ることはもちろん、小高い場所から向日葵を見下ろしても撮れる

ここは観光用に開放されている向日葵畑なので、数ある畑のいくつかは人一人が通れる余裕が設けられている。会場の掲示板で入れる畑を確認してから、向日葵を踏みつけないように注意して撮影しよう。ちなみに本カットの被写体は薮田織也事務所の藤井代表(笑)

2.まずはロケハンから

向日葵自体の撮影は別に難しくもなんともないが、八ヶ岳や南アルプスを背景にしながらの画作りとなると、それなりの知識と準備、そしてイメージした画を撮るための工夫が必要だ。たとえば向日葵畑の北に位置する八ヶ岳をバックにして撮るときに、向日葵にカメラ目線( と言っていいのか? )を要求するのであれば、成長期にさしかかった向日葵を選び、向日葵が南を向く正午近くに撮影しなければならない。もちろん成長過程の向日葵なので、初々しくはあるが少し小ぶりなのは否めない。では成長がピークを迎えた大輪の向日葵を八ヶ岳をバックにカメラ目線では撮れないのかというと、ハイ、撮れません。なぜなら、向日葵が太陽を追いかけて首を振るのは成長期だけに見られる性質だからだ。成長しきって大輪の花を咲かせた向日葵はお陽様が昇る東を向いたまま固定されてしまうので、八ヶ岳を北に見た撮影では向日葵の横顔しか撮れないのである。読者には笑われてしまうかもしれないが、7年前までの薮田は向日葵が常に太陽を追いかける花だと思っていたのだ(笑) そういう情報を仕入れられる意味でもロケハンは大切だね!

7年前の明野での初めての撮影では──わずか1日だけだったが──早朝から陽が落ちるまで向日葵畑で粘って、どこからお陽様が昇りどこに沈むのか、そして向日葵を取り巻く光がどう変わっていくのかを確かめた。そして自分のイメージする画が撮れそうな場所探しをした。持参したカメラとレンズ以外の機材は円形の C-PL フィルターとストロボ、そして一脚( 三脚が使えるかわからなかったので )のみ。もちろん初回から満足いく画は撮れるわけがない。初年度はとにかく情報をインプットするためのロケハンのみと割り切った。そのときに初めて知ったのが、前述した成長しきった向日葵は東向きで固定してしまうこと。そして東を向いたままの向日葵をド順光で撮ろうと思ったら、日の出から数時間しかないことも。まぁもともと順光で撮るのはあまり好きではないし、日中の時間帯は真上からの陽射しで向日葵のフェイスに花弁の影が落ちてしまい、イメージに適した画が撮れないのはわかっていたので、日が傾く 17 時までは現場をウロウロと情報収集に時間を費やした。まぁ、とっても美味しい巨峰とトウモロコシ、そして名物の蕎麦を食べたりもしたけどね(笑)

写真5と写真6は、7年前のロケハン時の 17 時以降に撮ったもの。写真6のカットで使ったフィルターは円形の C-PL フィルターのみ。背後のエンジェルラダーに露出を合わせたことで向日葵が暗くなるのをストロボで起こす。ストロボにはオムニディフューザーを装着し、ハイスピードシンクロに設定して遠隔操作で弱めに発光させて撮影した。それでも全体的に眠い感じだったので、Raw 現像で少し補正した。悔やまれるのは角型の GND( グラデーション ND )フィルターを持って行かなかったこと。GND フィルターを使えば、Raw 現像で補正しなくてももっとイメージに近い画になったはずだ。次に来訪するときは GND を持って再訪しようと感じたロケハンだった。

3.南アルプスを背景に逆光で向日葵を撮る

昨年 2019 年の向日葵撮影では7年前のロケハンで得られた情報をもとに、イメージしたカットを徹底的に追い込んで撮るために、再度1日のロケハンに加え、夕方と早朝のカットを撮るための本番撮影日を2日間用意した。本番撮影初日は夕陽を背景にしたカットがメインだが現場には日の出前から入った。これは翌日2日目に予定している旭陽を浴びた向日葵カットのためのロケハンのためだ。早朝ロケハンが済めば夕方までは9時間の以上の余裕ができるので、スナップ撮影や蜜蜂のマクロ撮影、そして美味しい蕎麦を食したりしながら時間を過ごした。

メインのイメージは日没間際の夕陽を入れたカットなのだが、15 時くらいから薮田の好きなタイプの雲が空を覆い始めた。私は雲のないピーカンの天気より、折々の季節らしい雲が浮かぶ空を入れて撮るのが好きなので撮影を始めることにした。夕陽よりは太陽の位置は高いが、14mm 相当の超広角レンズを使う予定なので太陽は画角の中央に近い位置になるだろう。そして東を向いたままの向日葵を真正面から撮るので、当たり前だが逆光での撮影となる。この場合に予想されることは、傾いた太陽で明るい空に対して向日葵が暗くなってしまうこと。よって明るい空を減光する GND フィルターが必要となるはずだ。そこで写真8のような機材で撮影に望んだ。カメラは OLYMPUS OM-D E-M1X で、レンズは M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO。これに 7-14mm 専用の 150mm フィルターホルダーを装着した。そうして撮ったファーストカットが写真9である。

カメラは OLYMPUS OM-D E-M1X に 150mm フィルターホルダーの KANI HT150II を装着したレンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO。フィルターは必要に応じて各種 GND をとっかえひっかえ。夕方にはフィルター板中央から端にかけて ND 効果が弱まる KANI REVERSE を使った。KANI REVERSE の詳細は後ほど

蛇足になるが、M.Zuiko のフィッシュアイレンズ、M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO 用のフィルターホルダーもラインアップに追加されたようだ。E-M1 シリーズのカメラ内画像処理で対応すれば、8mm( 16mm 相当 ) 画角でもケラレることなく撮影できるという。

カメラ:OLYMPUS OM-D E-M1X レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO フィルター:KANI HT PRO+MC Hard GND 0.9 ストロボ:無し

焦点距離:7mm f/8 ss1/500 ISO:400

写真9(左)は空の雲のコントラストを活かしながらも、向日葵はより自然なイメージになるように心がけて撮ったものだ。使ったフィルターは KANI HT PRO+MC Hard GND 0.9 で、グラデーション ND の境目を向日葵の地平線辺りにしている。GND 0.9 のフィルターを使わずに撮ると、写真9(右)のように、当然だが空は3段分明るくなる。フィルターを使った方が空全体は3段暗くなるが、雲のディテールが明確になっているはずだ。しかしこのままでは向日葵がいまひとつパッとしない。思い描いていたイメージとは違うので、向日葵にストロボを照射することにした。

使ったストロボは2台のクリップオンストロボで、それぞれライトスタンドに装着して薮田の頭越しで向日葵に向かって照射する。2台の配置は Λ( ラムダ )字を描くように、つまり2つの光が中央で重なるように設置した。2台とも照射角度は最大で広がるようにしている。光量もほぼ最大。自然なイメージを心がけるなら2台のストロボの方向は V 字にして、あまり強い光量で照射しないようにすべきなのだが、この画は印象的にしたかったので逆のパターンでチャレンジしてみた。そして若干ローアングルで狙うことにして撮ったのが本記事のトップイメージでも使っている写真11 だ。どうだろうか、夏のギラギラ感が出てきたのではないだろうか。

カメラ:OLYMPUS OM-D E-M1X レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO フィルター:KANI HT PRO+MC Hard GND 0.9 ストロボ:MG80 Pro + MG10 + Air10s

焦点距離:7mm f/11 ss1/100 ISO:100

本セクションの最後に紹介するのは写真12 だ。夏のギラギラ感をより強く打ち出すために、ちょっとイレギュラーなフィルターの使い方をして撮っている。フィルターホルダーには KANI HT PRO+MC Hard GND 0.9 を装着し、左斜め 45° に回転させておき、もう1枚の KANI Premium LR MC Soft GND 0.9 を左手で持って、Hard GND に対して 90° の角度で交差するようにレンズ前にあてがって撮ったのだ。要は ND 効果が向日葵にかからないようにして撮ったわけだ。

カメラ:OLYMPUS OM-D E-M1X レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO フィルター:KANI HT PRO+MC Hard GND 0.9/KANI Premium LR MC Soft GND 0.9 ストロボ:MG80 Pro + MG10 + Air10s

焦点距離:7mm f/16 ss1/250 ISO:400

写真12 を撮った時刻は 17 時半。かなり傾いた太陽を向日葵の後ろにおき、向日葵はストロボで比較的強くあてて撮っている。本来ここまで傾いた太陽の下で撮るときは、グラデーション ND の向きが逆になるリバース GND フィルター( 写真13 )を使うのが定石だが、この画のように近景と遠景の両方を入れて撮る場合は、近景の向日葵の一部が暗くなってしまうので避けた。

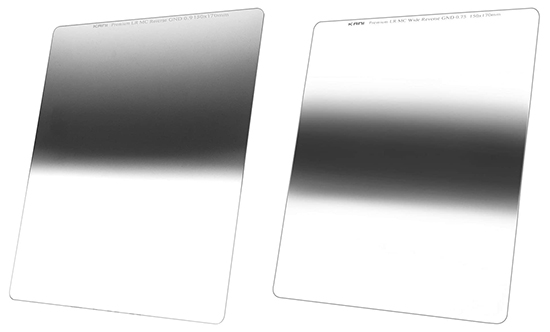

リバース系の ND フィルターを使うとどういう画が撮れるのかというと、たとえば構図の中央に夕陽や旭陽を置いて撮る写真14 のような場合だ。このカットでは濃く厚くなった雲の隙間から山々に射す天使の梯子、エンジェルラダーと一緒に向日葵を撮りたかったので、KANI HT PRO+ MC Reverse GND0.9 を使った。この GND フィルターは中央が強く端にかけて ND 効果がゆっくりと弱くなっていくフィルター( 写真13 の左 )だ。

カメラ:OLYMPUS OM-D E-M1X レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO フィルター:KANI HT PRO+ MC Reverse GND0.9 ストロボ:MG80 Pro + MG10 + Air10s

焦点距離:13mm f/11 ss1/200 ISO:400

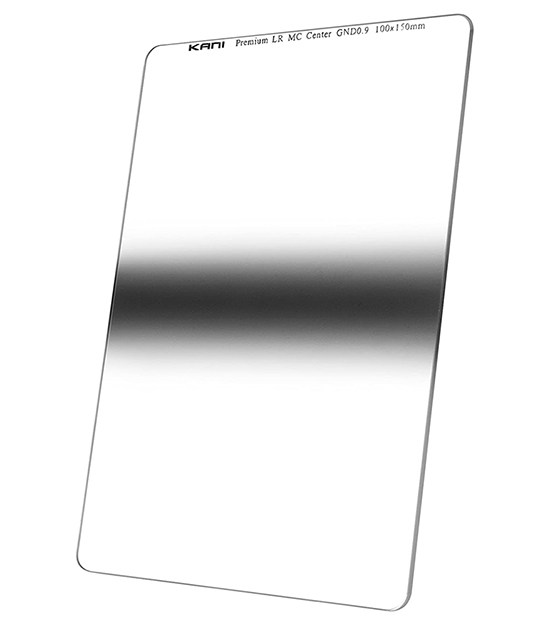

GND フィルターにはこれまでに紹介した端から中央にかけて ND 効果が弱くなるタイプ、その逆のリバースタイプの他に、フィルター板の中央だけに GND 効果がかけられる Center GND( 写真16 )というフィルターもある。写真15 はその Center GND を使って撮ったものだ。濃く厚い雨雲がこちらに迫ってくるイメージを狙って Center GND を使って撮ってみた。

カメラ:OLYMPUS OM-D E-M1X レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO フィルター:KANI Premium LR MC Center GND 0.9 ストロボ:無し

焦点距離:7mm f/11 ss1/200 ISO:400

フィルター板中央部だけに GND 効果がかかっている KANI Premium LR MC Center GND 0.9

撮影初日が終わり、その日は北杜市に住む友人の家にお泊まり。夕食は「 テロワール愛と胃袋 」というお店で八ヶ岳ジビエを馳走になった。地元の猟師さんがその日に撃ったジビエ( 鹿肉 )で、柔らかい上に臭みもなく大変美味しゅうございましたよ。北杜市に行かれる機会があったらご賞味くださいませ。

某有名パティスリーの本社に勤める友人の奢りでテロワール愛と胃袋というお店にて八ヶ岳ジビエを馳走にあずかる

■八ヶ岳ジビエ

https://8gibier.jp/

■テロワール愛と胃袋

http://www.aitoibukuro.com/

4.早朝の八ヶ岳を背景に向日葵を撮る

さて、本番撮影の2日目は、八ヶ岳を背景にして早朝の光に照らされた向日葵を撮ることにした。日の出前に友人宅を出てサンフラワーフェスの会場へ。初日に調べておいた八ヶ岳が見える場所に陣取り、2日目は E-M1X に超望遠レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO を使うことにする。理由は向日葵と八ヶ岳の両方を大きく映し込みたいからだ。そして角型フィルターは望遠レンズを使うので、100mm 幅システム HT100II( 写真18 )を使うことにする。40-150mm レンズはフィルター径が 72mm なので、アダプターリング 72-82mm をかませて HT100II を装着。使うフィルターは KANI HT PRO+ MC CPL 86mm ( 写真18 の左から2つ目 )と KANI Premium LR MC Hard GND 0.6 100x150mm だ。薮田は E-M1X に M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO 以外のレンズを使うときは、使い勝手がいいので HT100II で通している。「 あれ? 前回の記事で 150mm 幅システム系を使っていると書いてたじゃないか!」 と突っ込まれるかもしれないが、HT150II は Nikon D850 に付けっぱなしなので(笑)

以上の構成で日の出と同時に八ヶ岳の峰々にかかる雲の変化を楽しみながら撮影を続けていく。が、向日葵に当たる日の出直後の旭陽がイメージとは少し違ったので、クリップオンストロボ2台を使って旭陽を補強することにした。太陽光と同じ角度( 少し下からあおるように )から照射。こうして撮ったのが写真19 だ。

カメラ:OLYMPUS OM-D E-M1X レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO フィルター:KANI Premium LR MC Hard GND 0.6 100x150mm ストロボ:MG80 Pro + MG10 + Air10s

焦点距離:7mm f/11 ss1/200 ISO:400

薮田は風景写真にストロボをよく使う。写真にのめり込み始めた中学生の頃からフィルムカメラにストロボを使ってきた。プロになってからももちろんそうだが、写真誌の編集者などから、「 風景写真にストロボを使うのは御法度だと指摘されることがありますよ 」と何度も言われた。ストロボが風景写真で批判される理由は本サイトの別記事「 大村祐里子のこの写真どうやって撮ったの? 第2回 」で大村氏の取材の中でも語った。記事中では大先輩方がストロボを避ける理由も理解しているつもりだということと、先達が受け継いできた自然に対する畏敬の念とその作品に深い尊敬を抱いていることも伝えた。しかしそれでもやはり私はストロボを使うのだ。それはフィルターを風景写真に使う根拠とまったく同じものだ。自然の光を撮影者の意図で減じることが許されるのであれば、光を加えることも許されてしかるべきだろう。いや、そんな理屈はともかく、写真はもっと自由であっていいはずだという気持ちで使っている。もちろん心では、自然から「 撮らせていただいている 」という気持ちは持っているが、どうしてもそこに自分で絵筆を加えたいと感じてしまうのだ。多分、写真以前に絵画を描くのが好きだったからというのがあるのかもしれない。そして今後もなんと言われようとも死ぬまで風景写真にストロボとフィルターを使い続けていきたいと考えている。

5.次回予告

過去記事含め3回の連載をお送りしてきたが、次回の予告はまだできない。編集部からは4回目の指示が出てはいるのだが、なにせコロナ禍の状況下で撮影がままならないのが問題だ。薮田の撮影スタイルは名勝・景勝地とは言えない場所で撮る( 今回の記事は特別 )ことが多いので、世間に迷惑をかけずに撮影できるはずなのだが、車での越境移動までもが厳しい批判にさらされる昨今、人気のない場所だろうが東京のナンバープレートでの移動がなかなかに難しくなっている。個人的には以前のような状況に戻ることはなく、今後はコロナを含めた様々な厄災と付き合って暮らしていく他はないと思っているのだが、ひとまず今の状況が沈静化するまでは歯を食いしばって越境移動は少し自粛していようと思う。

人が大勢集まる名勝・景勝地での撮影が難しいという状況下ではあるが、だからこそ「 身近な絶景 」を撮る方法が要求されるのではないかとも考えている。普段なら誰も見向きもせずに通り過ぎてしまうような景色をいかに絶景に変えて撮るか。今までの記事はもちろん、別の記事でも薮田の作品作例は名勝・景勝地以外のものが多いのだが、敢えてそれを強調したネタを次回はお送りしたいと思う。そういう作品撮りには角型フィルターが強力な武器になってくれるので心強い。まぁ、いつになるのかはお約束できないけれども。

■ 制作・著作 ■

スタジオグラフィックス

薮田織也事務所

■ 協力 ■

KANI Filter