第1回 デジタル接写リングセット

TOPIX

写真家・礒村浩一の新連載、「 探せ!デジカメ・ギア 」が始まりました。デジタルカメラを使いこなすための、あったら便利、使うと楽しい、そんなアイテム「 デジカメ・ギア 」を紹介していく本講座。第1回目の今回は、デジタル接写リングの使いこなし術です。

■ 接写リングってナニ?

●愛用のレンズがマクロレンズになる!?

今回の「 探せデジカメ・ギア 」でピックアップするアイテムは「 接写リング 」。接写リングとはその名の通りの使い方をするアイテム、つまり被写体に「 接近して写す 」ために使うアダプターリングだ。接写といえばマクロレンズを思い浮かべる方も多いことと思うが、実は普段から愛用しているレンズにこの接写リングをプラスしてあげるだけで、普段よりも被写体にぐっと近づいて接写ができるようになるのだ。それだけで専用のマクロレンズを購入する必要がなくなるのはどういうわけか、それにはまず、マクロレンズの構造を簡単に理解しておく必要がある。

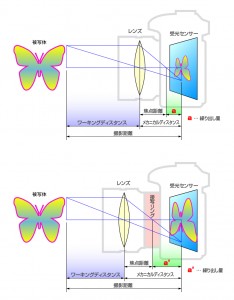

マクロレンズは、カメラの受光センサーから近い場所にある被写体にピントを合わせるために、レンズ前玉と受光センサー面との距離( メカニカルディスタンスという )を一般的なレンズよりも離すことで、近距離にもピントが合うように作られている。ということは、一般的なレンズであっても、もっと受光センサーから離せば、本来の最短撮影距離よりも近距離にある被写体にもピントを合わせられるわけだ。そう、接写リングとは使うレンズとカメラボディの間に鏡筒を延長するように挟み込むためのリングのことなのである。

■ 接写リングの装着

●レンズとカメラの間に装着

写真01?が「 接写リング 」だ。その構造は、ちょうどカメラマウントとレンズの間に挟めるようになっている。リング内にレンズはなく、単純に鏡筒を延長するためのリングだ。リングの厚みによって鏡筒の延長度合いが変わる。厚い方がより被写体に近づいて撮影できる。異なる厚みのリングを重ねて使うこともできる。ただし伸ばせば伸ばすほどに極端な近接撮影用となる。

写真03?は、ケンコートキナー製「 デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用 」と、マイクロフォーサーズカメラであるオリンパス OM-D E-M1、そしてマイクロフォーサーズ用交換レンズとの組み合わせたところ。このセットで作例を撮影してみた。なお、現在マイクロフォーサーズ用の接写リングは私の知る限りではこの製品のみ一般販売されている。

接写リングをカメラとレンズの間に挟んで使うと、レンズ本来の最短撮影距離を短くできるので、マクロレンズのような接写ができるわけだが、レンズのピント合わせができる範囲を近接側にシフトすることになるので、接写リングを装着すると、それまでのレンズでできた無限遠へピント合わせができなくなる。またレンズの焦点距離を延長することになるので、実質的なレンズの開放絞り値が暗くなってしまう現象が起きる。これによって同じ明るさの被写体を撮影する場合には、シャッタースピードを遅く、もしくは ISO 感度を上げて撮影する必要もあるので注意が必要だ。

■ 接写リングを使った撮影

●グーっと被写体に近づける!

写真04?は、E-M1 とシグマ 60mm F2.8 DN の間に接写リングを挟んで花を撮影しているところ。シグマ 60mm F2.8 DN の本来の最短撮影距離は 50cm だが、接写リングを使うことでもっと花に近づいてピントを合わせられるようになる。

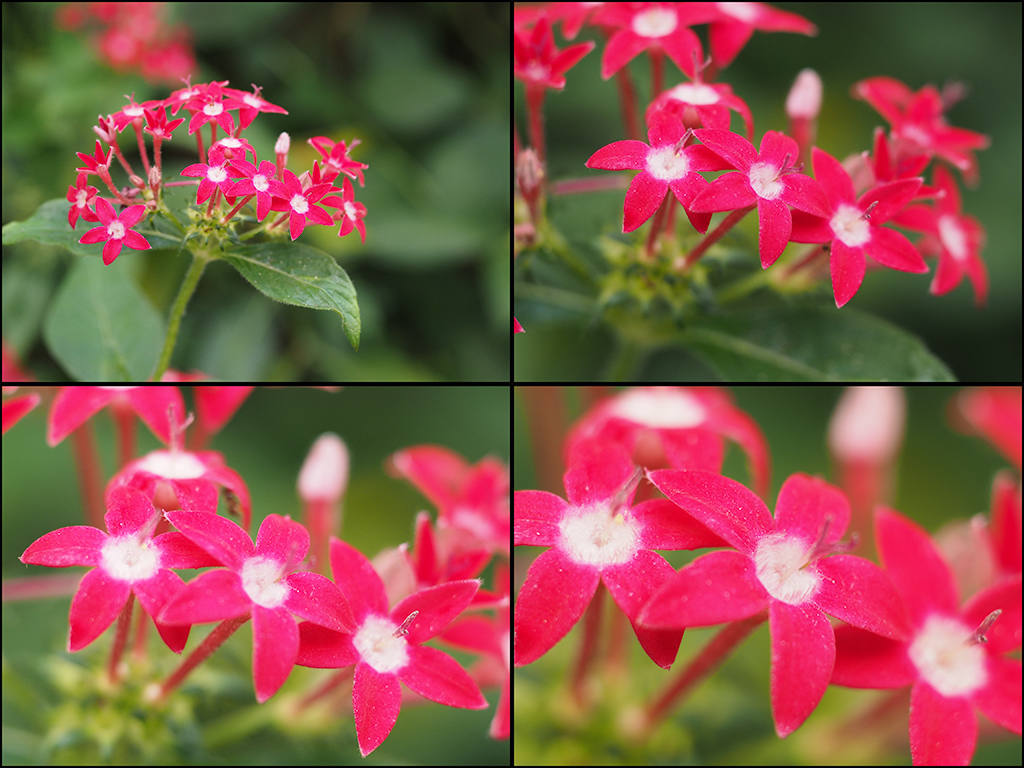

写真05?に掲載したように、接写リングを用いると通常のレンズでもマクロレンズ並みの接写撮影ができる。もちろんマクロレンズは接写撮影した際に画質が一番良くなるような光学設計がなされているので、それと比較するとマクロレンズの方が良い画質になる可能性もある。だが、簡易的な接写撮影レンズとして手持ちのレンズを使えるのでとても便利だ。

写真05 接写リング不使用時と使用時の比較

左上:接写リングを使わずに最短撮影距離 50cm で撮影。右上:接写リング 10mm を使った最短撮影距離での撮影。左下:接写リング 16 mm を使った最短撮影距離での撮影。右下:接写リング 10mm と 16mm を重ねて使った最短撮影距離での撮影。

さらに最短撮影距離が短いレンズだと、もっと被写体に近づいて撮影することもできる。写真06?で使ったオリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO は、本来の最短撮影距離が 20cm だが、10mm の接写リングを使うだけで写真06?のように被写体に近づくことができる。こうした近接撮影の場合、被写体にレンズフードなどの影が落ちてしまわないように注意が必要だ。

写真09 作品例

浅い被写界深度を活かして背景をぼかし、幻想的な表現に。今回使ったケンコーのマイクロフォーサーズ用接写リングには、レンズとボディ間の電気接点を繋ぐ回路が組み込まれているので AF 撮影もできる。しかし極端な近接撮影時は AF はなかなか合いにくいので、MF にしてピント位置を固定したうえで、カメラを被写体に対して前後させるようにして微調整をしながらピントを合わせると良い。

■ ポートレートでも使おう!

●人物のパーツを撮影できる

近接撮影と聞くと花や昆虫などの撮影を思い出すことだろう。しかし、実は人物ポートレート撮影においても接写リングを使うことは珍しくないのだ。例えばポートレート撮影で頻繁に使う 70-200mm クラスの望遠ズームレンズは、最短撮影距離が 1~1.5m 程度であることが多い。このようなレンズで人物の顔をクローズアップ撮影する際には、そのままでは寄り切ることができないので接写リングを併用する必要がある。また目元のみのクローズアップや指先の表情のみを狙うなどパーツ撮影にも接写リングは非常に便利だ。

写真10 作品例

シグマ 60mm F2.8 DN と 10mm 接写リングの組み合わせにて撮影した目元のクローズアップ。使うレンズの描写力と浅い被写界深度によるぼけのコントロールがクローズアップ撮影のコツだ。

写真11 作品例

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO と 10mm の接写リングを組み合わせテレ端の 40mm にして撮影。F5.6 まで絞り自然なぼけ具合になるように調整。キレイに整えられたネイルと指先が印象的になるように撮影した。

このように接写リングはいろいろな被写体を撮影するときに、もう少し近寄って撮影したいという要望に応えてくれるなかなか便利なアイテムなのだ。価格も製品構成によって前後はあるが、リング単体であれば数千円から、2、3 個のリングのセット品であっても1万円台から購入できる。マクロレンズを新たに購入することを考えるとかなり安価といえるだろう。まずは手持ちのレンズでクローズアップ撮影をしてみたい方や、もう一歩被写体に踏み込み迫力ある撮影をしたいという方にはとてもオススメできる撮影アイテムといえる。

■ 次回予告

磯村浩一が探すデジカメ・ギア

礒村浩一の新連載、いかがでしたでしょうか。次回以降も、デジタルカメラを使いこなすうえで、あると便利な、ないと不便な、そんなデジカメ・ギアを紹介していく予定です。お楽しみに。

■ 制作・著作 ■

スタジオグラフィックス

礒村浩一写真事務所